ЦИТОКИНЫ И НЕЙРОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЛКОГОЛЯ

ЦИТОКИНЫ И НЕЙРОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЛКОГОЛЯ

Аннотация

Дисбаланс цитокинов и нейротрофических факторов в результате действия этанола занимает одно из ключевых мест в формировании алкогольной зависимости. В статье представлены данные о содержании циркулирующих цитокинов (ИЛ-1β, -4, -6, -10, ФНО-α), структурных белков нейронов (NSE, pTau), глиальных биомаркеров (GFAP, MBP, S-100B) и нейротрофина (BDNF) у 20 пациентов c верифицированным диагнозом «синдром зависимости от алкоголя». По сравнению со здоровыми лицами в плазме пациентов наблюдается статистически значимое снижение содержания общего белка миелина (MBP), кальция-связывающего протеина S-100B, наряду с повышением концентрации нейротрофического фактора головного мозга (BDNF). При этом у лиц мужского пола, злоупотребляющих алкоголем, концентрация BDNF выше аналогичного показателя у пациентов женского пола.

1. Введение

Алкогольная зависимость является серьезной и многогранной проблемой общественного здоровья, имеющей значительные социальные и экономические последствия. Согласно данным Национального статистического комитета, в Республике Беларусь в 2023 году численность лиц c алкогольной зависимостью, состоящих под диспансерным наблюдением в организациях здравоохранения, составляла 1 773,4 человек на 100 000 населения. Ежегодно данный диагноз устанавливается впервые около 14 200 человек (154,7 лиц на 100 000 населения) . Чрезмерное употребление алкоголя относится к ведущим причинам, способствующим возникновению различных заболеваний и преждевременной смерти (до 5% от общей летальности населения). Существующие методы терапии алкогольной зависимости, как правило, не являются гарантией стойкой ремиссии. В течение первых шести месяцев вероятность срыва ремиссии наблюдается у 60% пациентов .

Алкоголь влияет на ключевые свойства центральной нервной системы: возбудимость, синаптическую передачу, пластичность. Развитие синдрома алкогольной зависимости сопровождается нарушением нейрональных цепей, дисбалансом иммунных и гормональных факторов, нейромедиаторов, а также структурными изменениями тканей головного мозга , , , .

Изучение нейроиммунных аспектов формирования алкогольной зависимости, а также оценка взаимосвязи между структурно-функциональными нарушениями нервной системы и клинико-лабораторными особенностями пациентов позволит объяснить патогенез расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Кроме того, актуальной проблемой остается поиск биологических маркеров для оценки эффективности терапии при алкогольной зависимости и прогноза длительности терапевтической ремиссии.

Цель — изучить содержание циркулирующих про/противовоспалительных цитокинов и нейроспецифических белков у пациентов с синдромом зависимости от алкоголя.

2. Методы и принципы исследования

Исследуемую группу составили пациенты с алкогольной зависимостью, состоящие на наркологическом учёте в учреждении здравоохранения «Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология». Включение пациентов в исследование осуществлялось в соответствии со следующими критериями: верифицированный по МКБ-10 диагноз F10.2 «синдром зависимости от алкоголя», наличие письменного информированного согласия, отсутствие в анамнезе черепно-мозговых травм, органических заболеваний головного мозга, неврологических, аутоиммунных, онкологических патологий, иных психических расстройств, отсутствие в течение 1 месяца до забора биологического материала клинико-лабораторных проявлений острых и хронических инфекционных заболеваний любой природы, а также явных признаков аллергических процессов, отсутствие травм и оперативных вмешательств, а также терапии психотропными препаратами в течение последних 6 месяцев.

Диагноз «синдром зависимости от алкоголя» верифицировался при наличии у пациентов на протяжении месяца или периодически повторяющихся в течение 12 месяцев трех или более следующих критериев: сильное или непреодолимое желание употребить алкоголь, затруднённый контроль приёма алкоголя, абстинентный синдром при прекращении приема или снижении дозы, признаки толерантности к алкоголю, прогрессирующее пренебрежение альтернативными удовольствиями или интересами, а также продолжение употребления, несмотря на очевидные пагубные последствия.

В исследуемую группу отобрано 20 пациентов в возрасте от 20 до 40 лет (средний возраст 31±5 лет), из них 12 (60%) мужчин и 8 (40%) женщин. Все пациенты на момент исследования получали только психотерапевтическую помощь. Период от последнего употребления алкоголя составлял не менее 7 дней и соответствовал по медиане 38 (19–60) дней.

В группу сравнения включали 20 здоровых добровольцев, сопоставимых по возрасту и полу, которые по данным анамнеза не имели психических и поведенческих расстройств, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ, у них отсутствовали черепно-мозговые травмы, органические заболевания головного мозга, неврологические, аутоиммунные, онкологические патологии, кроме того, в течение 1 месяца до забора материала не было клинико-лабораторных признаков острых и хронических инфекций, аллергических патологий, а в течение последних 6 месяцев отсутствовали травмы и оперативные вмешательства.

Концентрации цитокинов (ИЛ-1β, -4, -6, -10, ФНО-α) и нейроспецифических белков (BDNF, MBP, pTau, S-100B, NSE, GFAP) определяли в плазме крови методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием коммерческих тест-систем производства «Вектор-Бест» (РФ) и "Fine Test" (КНР), соответственно. Результаты регистрировали спектрофотометрически с использованием микропланшетного фотометра Multiskan SkyHigh ("Thermo Scientific", Финляндия).

Статистический анализ данных проводили с использованием стандартного пакета прикладной программы Statistica 10.0. Полученные данные представляли в виде медианы и интерквартильного размаха (25-й÷75-й процентили). Для оценки различий между двумя независимыми группами использовали непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Корреляционный анализ проводили с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs). Различия считались статистически значимыми при уровне значимости (р) менее 0,05.

3. Основные результаты

3.1. Цитокиновый профиль пациентов с синдромом зависимости от алкоголя

Нервная, эндокринная и иммунная системы находятся в тесной взаимосвязи, обеспечивая поддержание гомеостаза организма . Патологические изменения в нервной системе, в том числе возникающие под влиянием острого и хронического употребления алкоголя, приводят к иммунной дисрегуляции и высвобождению ключевых сигнальных белков — цитокинов. Как в экспериментальных, так и клинических работах описана связь употребления алкоголя с уровнем цитокинов: ИЛ-1β, -8, -17, -10, белок хемотаксиса моноцитов-1 (МСР-1), фактор некроза опухоли-α (ФНОα) и так далее , , , .

В условиях алкогольной интоксикации эффекты цитокинов разнообразны. С одной стороны, изменение их локальных концентраций оказывает повреждающее действие на нейроны, индуцирует и поддерживает нейровоспаление , , . С другой стороны, имеются данные о связи уровня цитокинов в кровотоке с развитием алкоголь-обусловленных когнитивных и поведенческих расстройств, а также с формированием психологических симптомов зависимости (например, тяга к алкоголю) , . Кроме того, у лиц, злоупотребляющих алкоголем, нарушение цитокинового баланса увеличивает риск развития иммуноопосредованных заболеваний, сопровождающихся хроническим воспалением (алкогольный гепатит, цирроз печени, панкреатит и другие) .

В таблице 1 представлены результаты определения концентраций про– и противовоспалительных цитокинов в системном кровотоке 17 пациентов с верифицированным диагнозом «синдром зависимости от алкоголя».

Таблица 1 - Концентрации цитокинов в плазме пациентов с синдромом зависимости от алкоголя

Показатель | Исследуемая группа, нг/л | Группа сравнения, нг/л | Уровень значимости, р |

ИЛ-10 | 2,50 (1,94–2,70) | 2,22 (2,17–3,48) | 0,69 |

ИЛ-4 | 0,63 (0,40–0,97) | 0,73 (0,46–1,14) | 0,35 |

ИЛ-6 | 1,31 (1,00–1,48) | 1,18 (0,90–1,34) | 0,41 |

ИЛ-1β | 0,67 (0,57–0,89) | 0,80 (0,69–0,96) | 0,31 |

ФНО-α | 1,45 (1,36–1,67) | 1,65 (1,30–1,86) | 0,42 |

Статистически значимых отличий между концентрациями ИЛ-10, -4,-6, -1β и ФНОα в группах пациентов с синдромом зависимости от алкоголя и здоровыми лицами не установлено.

Для оценки баланса цитокинов использовалось соотношение концентраций провоспалительного ИЛ-1β к противовоспалительному ИЛ-10. У пациентов с алкогольной зависимостью соотношение ИЛ-1β/ИЛ-10 составляло 0,30 (0,22–0,39) усл. ед. и статистически значимо не отличалось от аналогичного показателя в группе сравнения (0,38 (0,22–0,43) усл. ед., p>0,05). При этом, установлена положительная корреляционная связь между периодом от последнего употребления алкоголя (дни) и значением соотношения ИЛ-1β/ИЛ-10 (rs = 0,65, p<0,05), что свидетельствует о превалировании провоспалительного иммунного ответа в первые дни после алкогольной интоксикации и стабилизации баланса цитокинов со временем. Интерлейкин-1 обладает плейотропным характером биологической активности и регулирует все стороны воспалительной реакции, в то время как ИЛ-10 проявляет противовоспалительные и иммуносупрессивные эффекты, в том числе ингибирует избыточный синтез провоспалительных факторов.

Следует отметить, что данные об изменении содержания циркулирующих цитокинов у пациентов с алкогольной зависимостью достаточно разрознены. В большинстве исследований отмечалось повышение содержания провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНОα, интерферон-γ) на фоне снижения противовоспалительных факторов (ИЛ-4, ИЛ-10) , , , . При этом оценка динамики изменения цитокинов осуществлялась на высоте психотического эпизода (алкогольный делирий) или в короткий период после приема алкоголя (от нескольких часов до 3 дней), что отражает лишь временный иммунный ответ. Имеются данные о том, что уже через 24 часа после употребления алкоголя содержание цитокинов в кровотоке не отличается от исходного уровня. Кроме того, в работах с использованием культур клеток показана связь уровня продукции цитокинов с дозой и продолжительностью воздействия этанола, что сложно учитывать при проведении клинических исследований .

В данной работе на момент забора биологического материала у пациентов не было проявлений алкогольной интоксикации, а период от последнего употребления алкоголя составлял не менее 7 дней. Отсутствие статистически значимых изменений в концентрации цитокинов у таких пациентов может свидетельствовать о стабилизации нервно-иммунного взаимодействия в период отмены алкоголя, что проявляется достижением баланса между иммунологической толерантностью и развитием иммунообусловленных воспалительных реакций.

3.2. Содержание нейронных и глиальных биомаркеров в плазме пациентов с синдромом зависимости от алкоголя

Среди биохимических маркеров развития алкогольной зависимости активно исследуются нейроспецифические белки, которые выполняют множество интегративных функций, а их уровень в биологических жидкостях (сыворотке, ликворе) отражает степень патологических изменений в нейрональных и глиальных компонентах головного мозга.

Нейрон-специфическая энолаза (англ. "neuron-specific enolase", NSE) содержится в цитоплазме зрелых нейронов, обладает нейротрофическими и нейропротекторными свойствами. Повышение количества данного гликолитического фермента ассоциируют с уровнем нейрональной гибели . Концентрация NSE в плазме пациентов с синдромом зависимости от алкоголя составляла 7,3 (3,3–15,2) нг/мл и статистически значимо не отличалось от значений данного показателя в группе сравнения (12,1 (5,7–19,0) нг/мл), р=0,14). Сходные результаты получены и для еще одного структурного белка нейронов. Содержание фосфорилированного Tau-белка (pTau) в плазме пациентов соответствовало 2,8 (2,4–39,9) нг/л, а в группе здоровых лиц — 4,6 (3,8–38,4) нг/л, р=0,18. Таu-белок ассоциирован с микротрубочками нейронов, участвует в транспорте веществ и поддержании клеточной структуры. За счет процессов фосфолирирования Tau-белок регулирует как нормальные, так и патологические клеточные процессы. Так, при гиперфосфолирировании ухудшается способность Таu-белка связываться с микротрубочками, происходит образование нейрофибриллярных клубков, что может инициировать и поддерживать процессы нейродегенерации .

Повреждение нервной системы, сопровождающееся нейрональной деструкцией и развитием нейровоспаления, приводит к активации функций глиальных клеток с целью восстановления головного мозга. Результаты определения содержания биомаркеров глиальных клеток в кровотоке пациентов с алкогольной зависимостью отражены в таблице 2.

Таблица 2 - Содержание биомаркеров активации нейроглии в плазме пациентов с синдромом зависимости от алкоголя

Показатель | Исследуемая группа, нг/л | Группа сравнения, нг/л | Уровень значимости, р |

GFAP | 66,2 (49,0–92,2) | 71,3 (42,1–95,3) | 0,89 |

MBP | 135,0 (120,4–170,2) | 180,3 (160,2–240,1) | 0,02 |

S-100B | 9,1 (7,6–12,7) | 25,5 (12,3–29,9) | 0,01 |

Концентрация глиального фибриллярного кислого белка (англ. "glial fibrillary acidic protein", GFAP) в плазме исследуемых групп статистически значимо не отличалась. GFAP относится к группе белков промежуточного филамента III, экспрессируется в астроцитах и участвует в регуляции процессов, связанных с пролиферацией клеток, синаптической пластичностью, а также с функцией гематоэнцефалического барьера .

Установлено снижение концентраций общего белка миелина (англ. "myelin basic protein", MBP) и кальция-связывающего протеина S-100B у пациентов с синдромом зависимости от алкоголя по сравнению со здоровыми лицами (р<0,05, таблица 2). В центральной нервной системе 80% белка S100 содержится в глиальных клетках, остальные 20% характерны для нейронов. Основные функции S100 заключаются в поддержании гомеостаза кальция, регуляции пролиферации и дифференциации клеток, инициации формирования клеточного цитоскелета.

Основной белок миелина локализуется в мембране олигодендроцитов и их отростках. Кроме того, МВР составляет основную массу белкового компонента миелиновых оболочек. Именно миелин обеспечивает скачкообразное распространение потенциала действия, в результате чего аксоны быстрее и более энергоэффективно передают нервный импульс по сравнению с немиелинизированными волокнами. Структурные и количественные изменения миелина приводят к дисрегуляции различных нейронных цепей, что сопровождается сенсорными и двигательными нарушениями, а также затрагивает высшие функции мозга. Данные Harper C. (2009), полученные посмертно, свидетельствуют о наличии у лиц, злоупотребляющих алкоголем, признаков демиелинизации . C помощью просвечивающей электронной микроскопии обнаружены изменения ультраструктуры миелина в головном мозге пациентов с алкогольной зависимостью . Кроме того, у лабораторных животных, находящихся в условиях хронического употребления алкоголя, выявлено изменение состава миелиновых оболочек, в том числе снижение уровня экспрессии MBP .

Выявленное снижение концентрации MBP в плазме пациентов может быть косвенным признаком повреждения олигодендроцитов и миелиновых оболочек нервных клеток, что возможно в результате прямого токсического действия алкоголя и/или в ходе нарушения обмена веществ, затрагивающего процессы синтеза и утилизации миелина.

3.3. Нейротрофический фактор головного мозга в плазме пациентов с синдромом зависимости от алкоголя

Нейротрофический фактор головного мозга (англ. "brain-derived neurotrophic factor", BDNF) является ключевым нейробелком, обуславливающим молекулярные, структурные и функциональные нарушения головного мозга, возникающие при расстройствах, связанных с употреблением психоактивных вещества. BDNF представлен несколькими активными изоформами, взаимодействующими с различными рецепторами и запускающими многочисленные сигнальные пути, что определяет многообразие биологического действия. Данный нейротрофин участвует в различных нейробиологических процессах, включая рост нейронов, дифференцировку и синаптическую пластичность , .

Нейротрофический фактор головного мозга синтезируется во всех отделах центральной нервной системы и способен преодолевать гематоэнцефалический барьер, на долю такого белка приходится около 75% от количества циркулирующего BDNF. В связи с этим, уровни BDNF в кровотоке считаются косвенным показателем высвобождения его в головном мозге. Вне нервной системы BDNF синтезируется и высвобождается лейкоцитами, эндотелиальными клетками, кардиомиоцитами, мышечными клетками, клетками печени, легких, сердца, а также другими тканями.

Результаты количественных исследований циркулирующего BDNF обладают достаточно широкой вариабельностью, так как точность измерения в данном случае зависит от множества факторов: типа используемых антикоагулянтов, продолжительности свертывания крови, температурных условий, гормональных колебаний, времени перед центрифугированием биологического образца , . В рамках данного исследования взятие периферической крови осуществляли строго в утреннее время (8–10 часов) натощак с доставкой материала для первичной обработки в течении 3 часов при температуре 2–8° С. В качестве антикоагулянта использовалась динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (1,2 мг/мл крови),образцы подвергались хранению при -70°С. Использование плазмы крови для количественного определения нейротрофина позволило исключить фракцию BDNF, который связывается тромбоцитами посредством рецептор-опосредованного эндоцитоза и высвобождается во время свертывания крови.

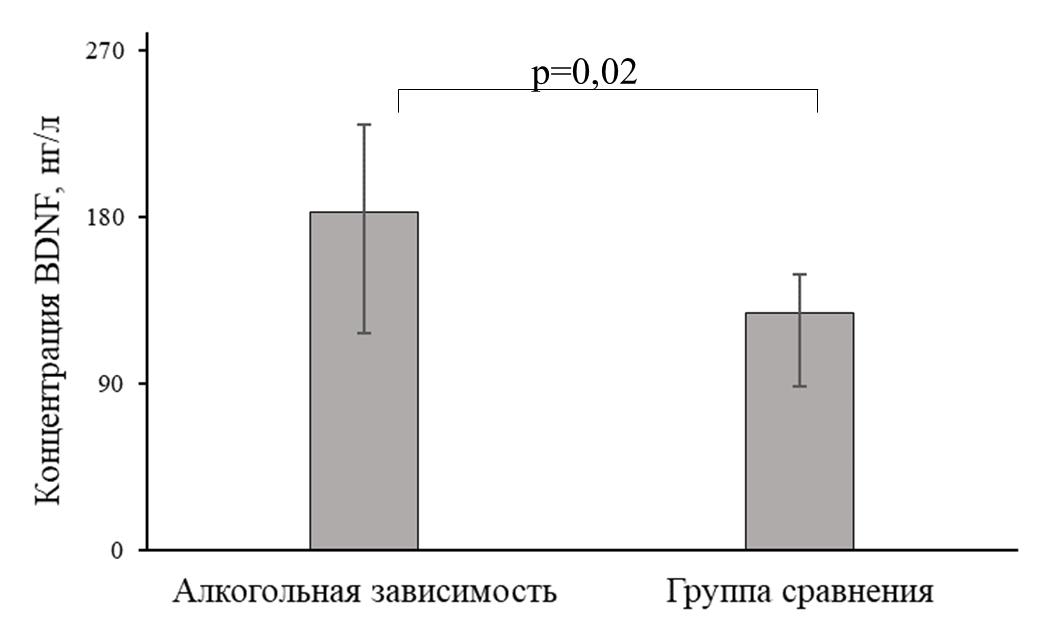

Полученные результаты отражены на рисунке 1. У пациентов с синдромом зависимости от алкоголя концентрация циркулирующего BDNF составляла 182,3 (116,7–229,4) нг/л, тогда как в группе сравнения — 127,7 (87,9–149,1) нг/л, р=0,04. При этом, у пациентов с алкогольной зависимостью более высокие значения BDNF были характерны для лиц мужского пола (211,5 (182,3–237,8) нг/л vs. 123,5 (94,9–187,1) нг/л у пациентов женского пола, р=0,04).

Рисунок 1 - Концентрация нейротрофического фактора головного мозга в плазме пациентов с синдромом зависимости от алкоголя

Влияние клинико-лабораторных данных пациентов на уровень и функции BDNF отмечено в ряде исследований. Выявлено снижение концентраций нейротрофина у пациентов, страдающих депрессией, а также у лиц с высоким индексом массы тела , . В данном исследовании показано, что более низкие значения BDNF при алкогольной зависимости характерны для пациентов женского пола по сравнению с лицами мужского пола. Полученные результаты могут свидетельствовать о регулирующем влиянии стероидных гормонов и менструальных периодов на содержание данного пептида в кровотоке.

4. Заключение

По сравнению со здоровыми лицами в плазме пациентов с синдромом зависимости от алкоголя отмечалось снижение содержания глиальных биомаркеров MBP и S-100B, повышение нейротрофического фактора BDNF (р<0,05), тогда как концентрации цитокинов (ИЛ-10, -4,-6, -1β, ФНОα) и нейроспецифических белков (NSE, pTau) не имели статистически значимых отличий. Установлена зависимость между уровнем BDNF и половой структурой пациентов. У лиц мужского пола концентрация нейротрофина выше аналогичного показателя у пациентов женского пола, р<0,05. Полученные результаты могут свидетельствовать о повреждении у пациентов миелиновых оболочек нервных клеток, а также об активации у них BDNF-зависимых нейрокомпенсаторных механизмов, направленных на снижение мотивации потребления алкоголя.

Определение биомаркеров в биологических жидкостях пациентов, злоупотребляющих алкоголем, может явиться перспективной стратегией для мониторинга течения заболевания, прогнозирования повторных срывов, оценки тяжести абстинентного синдрома, а также для разработки новых терапевтических стратегий.