EPIDEMIOLOGICAL SITUATION ON MALIGNANT TUMOURS OF SOFT TISSUES OF THE HEAD AND NECK (MTSTHN) ACCORDING TO THE DATA ON THE NUMBER OF PATIENTS APPLYING TO "THE REPUBLICAN ONCOLOGICAL SCIENTIFIC CENTRE" OF THE MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL PROTECTION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

EPIDEMIOLOGICAL SITUATION ON MALIGNANT TUMOURS OF SOFT TISSUES OF THE HEAD AND NECK (MTSTHN) ACCORDING TO THE DATA ON THE NUMBER OF PATIENTS APPLYING TO "THE REPUBLICAN ONCOLOGICAL SCIENTIFIC CENTRE" OF THE MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL PROTECTION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Abstract

The aim was to analyse the situational status, clinic, localization, morphological structure of patients with malignant soft tissue tumours of the head and neck (MTSTHN). A retrospective clinical and statistical analysis of case histories of 17 patients with MTSTHN in the conditions of the State Institution "Republican Oncological Research Centre" of the Ministry of Health and Welfare of the Republic of Tajikistan from 2011 to 2015 was carried out. In the total structure of MTST, MTSTHN accounted for 9.34%, most often they were observed among men by 6% more than among women. 65% of MTSTHN were localized mainly in the maxillary, temporal, cranial vault and cheek regions. Among MTSTHN morphologically in 95% of patients AS, FS were predominant, which should be taken into account in primary, secondary and tertiary prevention, treatment planning of patients with head and neck localization.

1. Введение

Ежегодная выявляемость новых случаев мягкотканных сарком в России составляет порядка 10 000 (1% от общего числа выявленных злокачественных опухолей) . Число заболевших данной патологией составляет 30 человек на 1 000 000 жителей . Среди детей этот показатель несколько выше – 6,5%, а по уровню заболеваемости и смертности он занимает 5-е место . В зарубежных странах также наблюдается ежегодное увеличение числа сарком мягких тканей. Так, в США в 2015 году отмечалось 11000 новых случаев , , а во Франции было выявлено около 4000 .

Наиболее часто мягкотканная саркома встречается у лиц в возрасте от 56 до 65 лет, а пик заболеваемости наблюдается в возрасте 80-90 лет , . Ряд злокчественных новообразований имеют характерную особенность развития в определенном возрасте. Так, липосаркома чаще развивается у взрослых людей, тогда как рабдомиосаркома характерна для детского возраста , .

Зайцев А.Н. и соавторы (2014), для дифференциации опухолей мягких тканей, содержащих жировую ткань применялся ультразвуковой аппарат Hitachi HI Vision 900, Logiq-400 датчиками 5–13 МГц. Среди 333 больных с опухолями мягких тканей у 237 (71,2%) верифицирован липома и у96 (28,8%) – липосаркома. Опухоли мягких тканей локализовались на конечностях (185 случаев – 55,6%), туловище (126–37,8%), шее (21–6,3%) и голове (1). В каждом наблюдении осуществлялось серошкальное исследование. 105 (44,3%) доброкачественных и 67 (69,8%) злокачественных опухолей подверглись допплерограффии. В 15 (6,3%) наблюдениях липом и 8 (8,3%) случаях липосарком выполнена эластография. При этом, все образования выявлены при серошкальном исследовании. Особенно характерным для структуры липом (в 35 или 14,8% наблюдений) симптомом, прежде всего отличавшим их от липосарком, явилась правильно организованная слоистость с чередованием гипоэхогенных и гиперэхогенных тяжевых прослоек. Ее подобие отмечено лишь в периферическом фрагменте одной липосаркомы. 37 (15,6%) липом имели неоднородную структуру, не исключавшую злокачественный процесс, для которого была характерна такая структура (91 или 94,8%). Липосаркомы с высокой дифференцировкой в 5 (5,2%) наблюдениях имели преобладание серошкальных симптомов доброкачественных образований. Допплерография в липомах преимущественно (в 98 или 93,3% от подвергнутых допплерографии) отмечала картину, аналогичную обычным жировым долькам. При этом лишь 4 серошкально-сомнительные наблюдения (1,7%) были также нетипичны для липом при цветном допплеровском картировании (с дифференциацией сосудов диаметром до 2-3 мм). Липосаркомы обычно имели более выраженную васкуляризацию (59 или 88,1%). Однако, 8 (11,9%) опухолей, отличавшиеся отсутствием интенсивного кровотока, не позволили распознать их злокачественный характер. Эластография липом демонстрировала характерные для жировой ткани результаты, за исключением двух. Диагностика и лечение злокачественных опухолей мягких тканей и опорно-двигательного аппарата (13,3%) образований с крупными включениями извести, повышавшими до 25 значения коэффициента жесткости. Липосаркомы, ранее не проявившие злокачественность, лишь в двух своих наблюдениях оставили сомнения об их характере при эластографии. Поэтому авторы публикации рекомендуют, комплексный подход к распознаванию, который увеличивает количество правильных заключений по сравнению с отдельными методиками. Первым этапом его должна являться серошкальная эхография, на базе которой выполняются исследование . Анализируя локализации СМТ Pisters, P.W.T. и соавторы (2011) отмечают, что наиболее часто 60% эти новообразования располагались в нижних и верхних конечностях в соотношение 3:1, туловище и забрюшинной пространства-31%,при этом забрюшинный опухоли составили 15%, а саркомы головы и шеи составили не более 9% . Согласно данным Mehren M. von. и соавторов (2018), локализовались СМТ на конечности (43%), туловище (10%), висцеральные органы (19%), забрюшинное пространство (15%), голова и шея (9%) являются наиболее распространенными первичными локализациями саркомы мягких тканей . Тулеуовам Д.А. и соавт., (2022) изучена эпидемиологическая ситуация по вопросу сарком мягких тканей (СМТ) и костей в Республике Казахстан в 2010–2020 гг. всего зарегистрировано 4463 случаев с СМТ и 2413 случаев с саркомами костей, что в среднем составило 2.3% и 0,8% на 100 тыс. населения соответственно. Частота первичных СМТ при этом у мужчин составило 2323, у женщин 2140,что выше на 8%. Заболеваемость саркомами мягких тканей зарегистрирована выше у женщин на 3% и 7%.чем среди мужчин. В структуре онкологических заболеваний СМТ занимает 20 место, саркомы костей – 22 место и составило 2,0% и 0,7% на 100 тыс. населения. Пики заболеваемости СМТ наблюдаются в возрасте 55-64 лет – 94 (25%) пациентов, выше у мужчин – 14%, 65–74 лет – 91 (24%), выше у жен – 13%. Наибольшее количество пациентов с СМТ и костей выявлено со II стадией заболевания – 35% и 33%, 28% и 33% – с III стадией, 21 и 20% – с I стадией, и по 13% – с IV стадией. СМТ в Алматинской области – 11%, на втором месте ВКО – 9%, Кустанайской области – 9%. В 2020 году в РК число умерших от ЗН – 14150 человек, от сарком мягких тканей 149(1,0%) на 19 месте, от сарком костей – 74 (0,5%) на 23 месте. СМТ, состоящих на учете в 2020 г. составило 2551, из них умерших от заболевания – 5,8%, находятся под наблюдением более 5 лет на конец 2020 г. – 58,6% . В связи с малочисленностью научных публикации за рубежом и в странах СНГ и отсутствием данных о злокачественных опухолях мягких тканей головы и шеи в Республике Таджикистан необходимо рассмотрение вопросов эпидемиологической ситуации, клиники, локализации, морфологического строения выше упомянутых злокачественных новообразований.

Цель исследования: анализ ситуационного состояния, клиники, локализации, морфологического строения пациентов со злокачественными опухолями мягких тканей головы и шеи (ЗОМТГШ).

2. Материал и методы исследования

Проведен ретроспективный клинико-статистический анализ амбулаторных карт, истории болезни 16875 больных с различными опухолями и опухолеподобными процессами головы, шеи, грудной клетки, брюшной стенки, конечностей и других частей тела (ООГШГКБСКДЧТ). Которые находились на обследовании и лечении в Государственном учреждении «Республиканский онкологический научный центр» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан (ГУ РОНЦ МЗ и СЗН РТ) с 2011 по 2015 годы. Среди 16875 (100%) пациентов с ООГШГКБСКДЧТ у 182 (1,07%) пациентов были установлены злокачественные опухоли мягких тканей (ЗОМТ). Пациенты ЗОМТ согласно полу распределялись следующим образом: 103 (57%) больные были мужчинами, 79 (43%) – женщинами. ЗОМТ имели в общем 14 локализаций из них в порядки регрессии:

1) бедро 60 (33%);

2) голова и шея 17 (9%),

3) предплечье 15(8%);

4) плечо, грудная стенка и лопатка по 12 (6,5%, 6,5%, 6,5%);

5) голень 11 (6%);

6) передняя брюшная стенка и ягодица по 9 (5%, 5%);

7) подвздошная область 8 (4%);

8) поясничная область 7 (4%);

9) запястная и предплюсневая область кисти 7(4%);

10) паравертебральная область 3 (2%).

3. Результаты исследования и их обсуждение

В структуре 182 (100%) пациентов со ЗОМТ у 17(9,34%) больных было установлено ЗОМТГШ. А среди 17 (100%) пациентов с ЗОМТГШ 9 (53%) больные были мужчинами, 8 (47%) – женщинами, возраст пациентов колебался от 17 до 70 лет. Обнаруженное при пальпации опухолевое образование требует дальнейшего диагностического поиска, т.е. уточнения анатомической локализации с помощью УЗИ, КТ и МРТ, причем последний метод является наиболее информативным. Каждая из методик имеет свои преимущества и недостатки, и их сочетание дает полноценную картину визуализации. При проведении МРТ вовлечение в опухолевый процесс сосудов и нервов визуализируется в 80% случаев, при использовании КТ только в 60%. Диагностические возможности МРТ превосходят КТ, за исключением случаев поражения костных структур и ткани легкого. Полученная при МРТ информация о состоянии магистральных сосудов оказывается достаточно полной, что позволяет избежать проведения агиографии. Помимо сведений о первичной опухоли, МРТ позволяет дать правильную оценку состояния регионарных лимфатических узлов и с большой степенью достоверности высказать мнение о возможном их метастатическом поражении. Анализ симптомов среди 17 пациентов с ЗОМТГШ показал, что у 12 (71%) отмечалась:

а) боли в области придаточных пазух носа;

б) нередко производились операция удаления зуба;

в) асимметрия области головы и шеи за счёт плотновато эластической консистенции опухоли, которая увеличивалась в размере течение длительного времени (от одного до трёх месяцев), несмотря на применение различных физиопроцедур, противовоспалительных, гормональных и других лекарственных средств регрессия новообразования не отмечалось.

У остальных 5 (29%) больные ЗОМТГШ с симптомами псевдоопухоли с воспалительным компонентом подвергались необоснованным методам терапии, что приводила к прогрессированию и запущенности опухолевого процесса, тем самым упускалось время проведения адекватного лечения. До настоящего времени нет единого взгляда об этиологических факторах для развития ЗОМТ, но отмечается, что в некоторых случаях генетическая предрасположенность играет большую роль так при аутосомно-доминантных заболеваниях характеризуется наличием множественных нейрофибром, гигантских невусов и неврином. Возможность возникновения ЗОМТ после проведенной лучевой терапии (то есть радиоиндуцированные саркомы) возникают через 6–30 и более лет после проведенного облучения их медиана составляет 10 лет на, что влияет: общая доза облучения, режим фракционирования и вид радиации влияют на заболеваемость. Комбинированная терапия при злокачественных опухолях (химиотерапия и лучевая терапия) и в особенности применение алкилирующих агентов (циклофосфамид) и другие увеличивают риск возникновения вторичных злокачественных новообразований в частности мягких тканей. Хотя роль вирусов в возникновении ЗОМТ, так же ещё до конца не изучена, но отмечается, что при саркоме Капоши возникшая у пациентов на фоне вируса герпеса 8 типа у пациентов с ВИЧ инфекцией имеет агрессивное клиническое течение, как при классическом, так и при африканском варианте проявления.

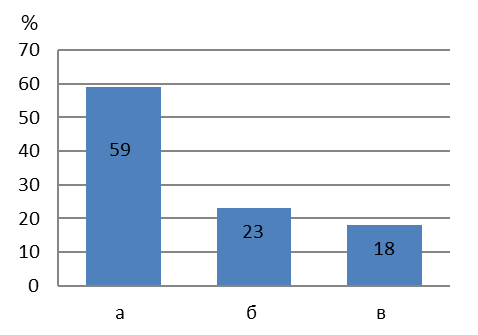

При анализе этиологии ЗОМТГШ была установлена следующая закономерность:

а) у 10 (59%) больных выявить причину не удалось;

б) у 4 (23%) пациентов были выявлены очаги нейрофиброматоза и пигментного невуса;

в) 3 (18%) больные связывали с травмой, перенесённой в детстве.

Наглядно результаты представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Причины развития злокачественных опухолей мягких тканей головы и шеи:

а) выявить причину не удалось; б) выявлены очаги нейрофиброматоза и пигментного невуса; в) травма, перенесённая в детстве

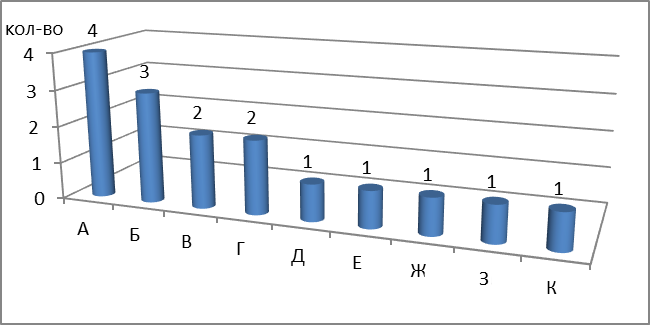

А) около верхнечелюстной области 4 (23,7%);

Б) височная область 3 (17,7 %),

В) свода черепа 2 (11,8%);

Г) щечная область 2 (11,8%);

Д) шейно-надключичная область 2(11,8%);

Е) нижней губы и подбородка 1 (5,8%);

Ж) затылочная область 1(5,8%);

З) парафарингеальная область 1(5,8%);

К) орбита 1(5,8%).

Таким образом, ЗОПМТГШ имели 9 локализаций

Рисунок 2 - Локализация злокачественных опухолей мягких тканей головы и шеи:

А) около верхнечелюстной области; Б) височная область; В) свода черепа; Г) щечная область; Д) шейно-надключичная область; Е) область нижней губы и подбородка; Ж) затылочная область; З) парафарингеальная область; К) орбита

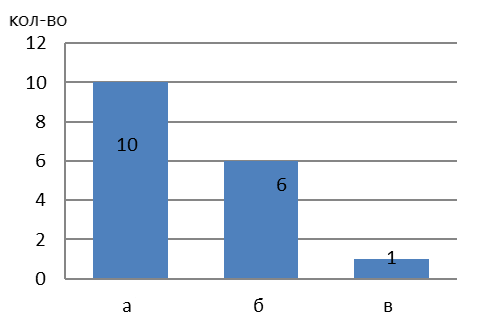

Рисунок 3 - Морфологическое строение злокачественных опухолей мягких тканей головы и шеи:

а) ангиосаркома; б) фибрасаркома; в) дерматофибросаркома

а) ангиосаркома (АС) – 10 (59%);

б) фибрасаркома (ФС) – 6 (35,2%);

в) дерматофибросаркома – (ДФС) 1 (5,8%).

4. Заключение

Таким образом, в обшей структуре ЗОМТ, ЗОМТГШ составили 9,34%, наиболее часто они наблюдались среди мужчин, на 6% больше, чем среди женщин. ЗОМТГШ 65% локализовались в основном на около верхнечелюстной, височной, своде черепа и щёчных областях. Обнаруженное при пальпации опухолевое образование требует дальнейшего диагностического поиска, т.е. уточнения анатомической локализации с помощью УЗИ, КТ и МРТ, причем последний метод является наиболее информативным. Среди ЗОМТГШ морфологически у 95% больных преобладали АС, ФС, что необходимо учитывать во время проведения первичной, вторичной и третичной профилактики, планирования лечения пациентов с локализацией головы и шеи.