CONDUCTOMETRIC PROPERTIES OF CEREBROSPINAL FLUID AND CENTRIFUGATE FROM CEREBRAL VENTRICLE VASCULAR PLEXUSES

CONDUCTOMETRIC PROPERTIES OF CEREBROSPINAL FLUID AND CENTRIFUGATE FROM CEREBRAL VENTRICLE VASCULAR PLEXUSES

Abstract

The article provides a comparative characteristic of conductometric properties of cerebrospinal fluid and centrifugate from vascular plexuses of brain ventricles of 18 corpses of people of both sexes aged from 21 to 88 years who died prematurely with signs of craniocerebral injury. The study of cerebrospinal fluid (CSF) in forensic practice opens prospects for finding answers to significant questions in fatal craniocerebral injury (FCCI) about the age of death, about the severity of its formation. In practice, it is not always possible to obtain "pure" CSF in a fatal craniocerebral injury when the brain is displaced and deformed, and liquor circulation disorders occur in the acute period of a fatal craniocerebral trauma. The hypothesis underlying the work is that it is possible to study vascular plexuses of the brain ventricles in such cases, when it is impossible to obtain "pure" CSF. Centrifugate of cerebral ventricular vascular plexuses and then cerebrospinal fluid were subjected to measurement of resistance, capacitance, impedance by the device "AKIP-6108" at frequencies of 100, 1000, 10000, 100000 Hz. A strong correlation between FCCI and CSF was established (r=-0.93) for capacitance at 10 kHz, (r=-0.92) for capacitance at 1 kHz and (r=-0.89) at 0.1 kHz; for impedance at (r=-0.97) at 0.1 kHz, (r=-0.90) at 10 kHz and 1 kHz; for active resistance (r=-0.81) at 100 kHz.

1. Введение

Изучение спинномозговой жидкости (СМЖ) в судебно-медицинской практике раскрывает перспективы для поиска ответов на значимые вопросы при смертельной черепно-мозговой травме (СЧМТ) о давности, о тяжести ее образования СЧМТ

, , , .В работах судебных медиков показана зависимость СМЖ при различной тяжести черепно-мозговой травмы

, срока наступления черепно-мозговой травмы, что делает актуальным дальнейшее изучение СМЖ для целей судебной медицины .СМЖ содержит биологически активные вещества, которые поддерживают активность, регулируют функции, трофику, поведение, эмоции, сон и бодрствование нейронов. Содержание электролитов (хлориды, натрий, калий, магний, иод и др.) в СМЖ обеспечивают токопроводящие ее свойства

, .В практике получить «чистую» СМЖ при СЧМТ не всегда удается при смещении и деформации мозга происходят нарушения ликвороциркуляции в остром периоде СЧМТ

, , . Нами высказана гипотеза о возможности изучения в таких случаях сосудистых сплетений желудочков головного мозга (ССГМ), когда получить «чистую» СМЖ не удается. Продуцирование СМЖ происходит в основном в сосудистых сплетениях желудочков головного мозга, т.к. функцией ССГМ является продукция СМЖ. За сутки ССГМ продуцирует в среднем 600 мл СМЖ со скоростью 0,3 мл/ мин на 1 г ткани . ССГМ посредством продукции СМЖ влияет на процессы, происходящие в организме путем нейрогуморальной регуляции. ССГМ представляют собой самостоятельный, функционально единый орган, разделенный на три отдела – сосудистое сплетение боковых желудочков, сосудистое сплетение III и IV желудочков мозга. Каждый отдел ССГМ состоит из соединительнотканной стромы, эпителия, кровеносных сосудов. Важную роль играют клетки Колмера в ССГМ, вовлекаемые в реакции головного мозга на ишемические и гемодинамические повреждения. Вес ССГМ человека составляет около 2 г , .Целью работы явилось сравнительное исследование кондуктометрических свойств спинномозговой жидкости и центрифугата сосудистых сплетений желудочков головного мозга для разработки методики установления срока наступления черепно-мозговой травмы.

2. Материалы и методы

Работа выполнена на практическом судебно-медицинском материале ГБУЗ ПК «Краевое бюро судебно-медицинской экспертизы и патолого-анатомических исследований», исследованы 18 лиц обоего пола в возрасте от 21 до 88 лет с черепно-мозговой травмой и умершие скоропостижно. Спинномозговая жидкость аспирировалась во время вскрытия желудочков головного мозга в объеме 1-2 мл при помощи стерильного шприца. Сосудистые сплетения желудочков головного мозга изымались (в объеме 2-3 см3) и помещались в центрифужную пробирку. Спинномозговая жидкость и измельченные сосудистые сплетения желудочков головного мозга подвергались центрифугированию в течение 3-5 минут на 3000 оборотах. Центрифугат сосудистых сплетений желудочков головного мозга и затем спинномозговая жидкость подвергались измерению сопротивления, емкости, импеданса прибором «АКИП-6108» на частотах 100, 1000, 10000, 100000 Гц. Данные заносились в таблицы Exell и в последующем подвергались статистической обработке данных базовыми методами статистики в приложении SPSS 23,0.

3. Результаты и их обсуждение

Обработанные статистически результаты представлены в таблице 1. Средние значения активного сопротивления (R) центрифугата сосудистых сплетений желудочков головного мозга варьировали от 0,158±0,359 кОм на низкой частоте 0,1 кГц до 0,739±1,748 кОм на частоте 100 кГц, указывая на тенденции частотной зависимости (t0.1-100=-1,2 p>0,05). Различия достоверные (t0.1-1=-2,3 p<0,05) выявлены на частотах 0,1 кГц и 1 кГц. Средние значения активного сопротивления (R) спинномозговой жидкости также изменяются от частоты электрического тока, 0,397±1,06 кОм на частоте 0,1 кГц до 0,099±0,056 кОм на частоте 100 кГц, однако не носят достоверного характера (t0.1-100=0,62 p>0,05).

Сравнивая активное сопротивление (R) ССЖМ и СМЖ по каждой изученной частоте на низких – от 0,1 до 1 кГц и на высоких от 10 кГц до 100 кГц различия не существенны (p>0,05).

Таблица 1 - Значения электрического сопротивления, емкости, импеданса на разных частотах электрического тока центрифугата из сосудистых сплетений желудочков головного мозга (ССЖМ) и спинномозговой жидкости (СМЖ)

Параметры | Частоты электрического тока, на которых проводилось измерение | |||

0,1 kГц | 1 kГц | 10 kГц | 100 kГц | |

ССЖМ | 0,158±0,359 t0.1-1=-2,3 p<0,05* t0.1-100=-1,2 p>0,05 | 0,336±0,437

t1-100=-0.6 p>0,05 | 0,109±0,160 t0.1-10=-1,5 p>0,05 t1-10=-1,2 p>0,05 | 0,739±1,748 t10-100= -1,0p>0,05 |

СМЖ | 0,397±1,06 t0.1-1=0,66 p>0,05 t0.1-100=0,62 p>0,05 | 0,190±0,401

t1-100=-1,3 p>0,05 | 0,036±0,055 t0.1-10=0,75 p>0,05 t1-10=0,82 p>0,05 | 0,099±0,056 t10-100=0,5 p>0,05 |

Достоверность различий ССЖМ-СМЖ | t ССЖМ- СМЖ -1,31 p>0,05 | t ССЖМ- СМЖ 0,59 p>0,05 | t ССЖМ- СМЖ 0,96 p>0,05 | t ССЖМ- СМЖ 0,81 p>0,05 |

С, nF | ||||

ССЖМ | 0,00000016± ±0,000000002 p>0,05 | 0,00000016± ±0,0000000043 p>0,05 | 0,00000015± ±0,0000000054 p>0,05 | 0,00000014± ±0,0000000041 p>0,05 |

СМЖ | 0,00000016± ±0,0000000009 t0.1-100=-1,04 p>0,05 | 0,00000016± ±0,0000000004 t1-100= -1,04 p>0,05 | 0,00000015± ±0,0000000002 t10-100=-1,04 p>0,05 | 0,00000009± ±0,0000000002 |

Достоверность различий ССЖМ-СМЖ | t ССЖМ- СМЖ 0,622 p>0,05 | t ССЖМ- СМЖ -1,330 p>0,05 | t ССЖМ- СМЖ -0,935 p>0,05 | t ССЖМ- СМЖ -0,959 p>0,05 |

Z, кОм | ||||

ССЖМ | 0,02262±0,03331 t0.1-1=-2,6 p<0,05* t0.1-100=-16.3 p<0,01* | 0,08652±0,03080 t1-100= -6,4p<0,01*

| 0,03841±0,06242 t0.1-10= -1,4 p>0,05 t1-10=1,3 p>0,05 | 0,15813±0,02208 t10-100=-17,3 p<0,01* |

СМЖ | 0,00846±0,00270 t0.1-1=-3,4 p<0,01* t0.1-100=-21,1 p<0,01* | 0,07829±0,04371 t1-100=6,3 p<0,05*

| 0,03231±0,03675 t0.1-10= -1,4 p>0,05 t1-10=1,2 p>0,05 | 0,16425±0,01666 t10-100=-5,6 p<0,01* |

Достоверность различий ССЖМ-СМЖ | t ССЖМ- СМЖ 0,935 p>0,05 | t ССЖМ- СМЖ 0,385 p>0,05 | t ССЖМ- СМЖ 0,194 p>0,05 | t ССЖМ- СМЖ -0,509 p>0,05 |

Примечание: указаны различия по частотам 0,1 кГц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц; различия между ССЖМ-СМЖ; * достоверные различия (p<0,05)

Средние значения емкости (С) центрифугата сосудистых сплетений желудочков головного мозга находились от 0,00000016±0,000000002 nF на низкой частоте 0,1 кГц до 0,00000014±0,0000000041 nF на частоте 100 кГц, различия не были достоверны (p>0,05). Средние значения спинномозговой жидкости более изменчивы, 0,00000016±0,0000000009 nF на низкой частоте 0,1 кГц до 0,00000009±0,0000000002 nF на частоте 100 кГц (p>0,05).

Сравнивая значения емкости (С) ССЖМ и СМЖ на всех изучаемых частотах от 0,1 до 100 кГц достоверных различий нами также не получено (p>0,05).

Импеданс, т.е. полное сопротивление в цепи переменного тока включая активную и реактивную составляющую их средние значения (Z) центрифугата сосудистых сплетений желудочков головного мозга были от 0,02262±0,03331 кОм на низкой частоте 0,1 кГц до 0,15813±0,02208 кОм на частоте 100 кГц (t0.1-100=-16,3 p<0,01).

Достоверно различались значения на частотах электрического тока 0,1 кГц и 1 кГц (t0.1-1=-2,6 p<0,05), 1 кГц и 100 кГц (t1-100= -6,4p<0,01), 10 кГц и 100 кГц (t10-100=-17,3 p<0,01). Средние значения импеданса СМЖ также изменчивы в зависимости от частоты тока, 0,00846±0,00270 кОм на низкой частоте 0,1 кГц до 0,16425±0,01666 кОм на частоте 100 кГц (t0.1-100=-21,1 p<0,01). Достоверно различались значения на частотах электрического тока 0,1 кГц и 1 кГц (t0.1-1=-3,4 p<0,01), 1 кГц и 100 кГц (t1-100=6,3 p<0,05), 10 кГц и 100 кГц (t10-100=-5,6 p<0.01). Сравнивая импеданс (Z) ССЖМ и СМЖ на изучаемых частотах от 0,1 до 100 кГц достоверных различий нами не получено (p>0,05).

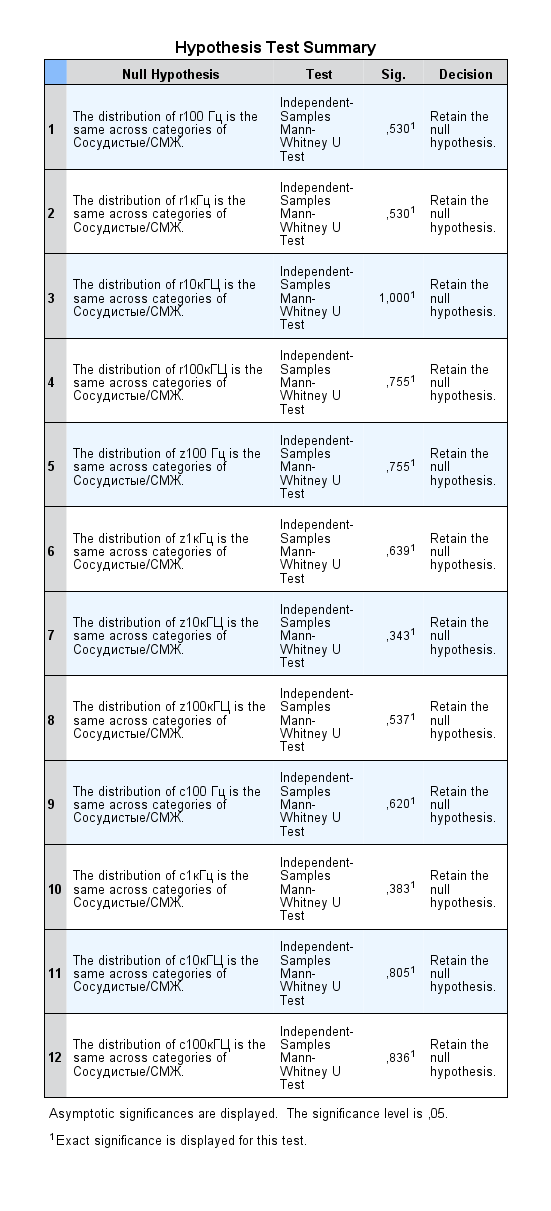

Использование U-критерий Манна – Уитни (рис. 1) для оценки различий между независимыми выборками по уровню признака позволили констатировать, что значения активного сопротивления, емкости, импеданса ССЖМ и СМЖ на частотах 0,1 кГц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц достоверно не различались. Возможно предположить, что ССЖМ синхронно показывает те изменения, которые регистрируются кондуктометрически в СМЖ. Для подтверждения гипотезы следует рассчитать коэффициент корреляции (r), позволяющий отслеживать такую связь и ее силу. Результаты показали, что сильная связь отмечалась (r=-0,93) у емкости на частоте 10 кГц, (r=-0,92) у емкости на частоте 1 кГц и (r=-0,89) на частоте 0,1 кГц; у импеданса на (r=-0,97) частоте 0,1 кГц, (r=-0,90) на частоте 10 кГц и 1 кГц; у активного сопротивления (r=-0,81) на частоте 100 кГц. В остальных случаях связь была слабее.

Рисунок 1 - U-критерий Манна — Уитни показывает отсутствие достоверных различий изучаемых признаков между центрифугатом сосудистых сплетений желудочков головного мозга (ССЖМ) и спинномозговой жидкости (СМЖ)

4. Заключение

Таким образом, установленная сильная связь ССЖМ и СМЖ дает основания для использования центрифугата сосудистых сплетений желудочков головного мозга для решения судебно-медицинских задач в научных исследованиях.